ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)

「プリント道」45年余。新たな自身の夢と後継者への手紙-(株)横山工藝社長 横山国男のブログ

- ブログトップ

- ブログ個人トップ

前ページ

2010年09月21日(火)更新

(続)「書の魅力」・・芳名お手本帖が出てきて

昨日20日は、友人のMさんも出品している日本画展を観に行ってきました。

いよいよ美術の秋、公募展をはじめ種々の展覧会シーズンです。

会場入り口で「どうぞご芳名を・・」と促され、カナイの名前もあわせて

記帖しましたが、やはりお隣に達筆で署名があると気になるものです。

前号で「書の魅力」について書きましたが、そういえば毛筆での署名や

記帖となるとちょっと気おくれというか緊張します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここのところ断・捨・離(大掃除)を続けていますが、いろいろな物が

出てきて、写真などはそのたびに眺めたりしているのではかどりません。

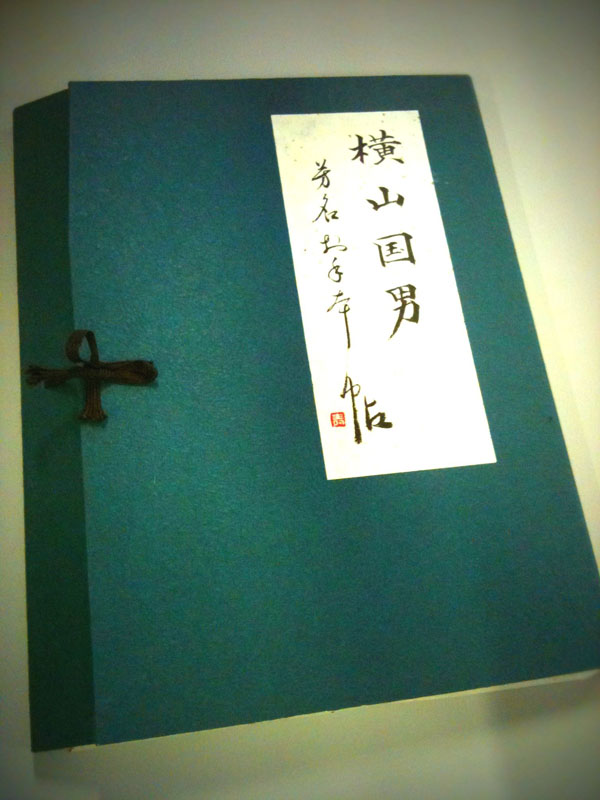

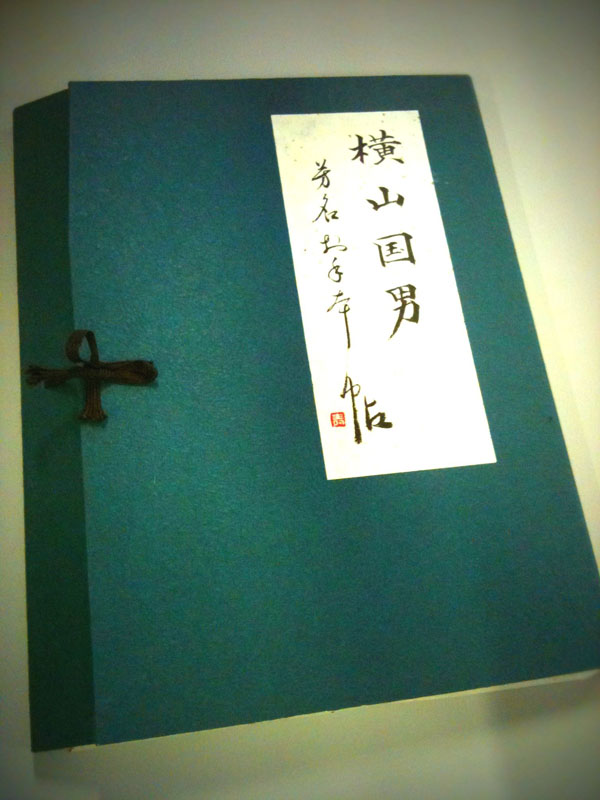

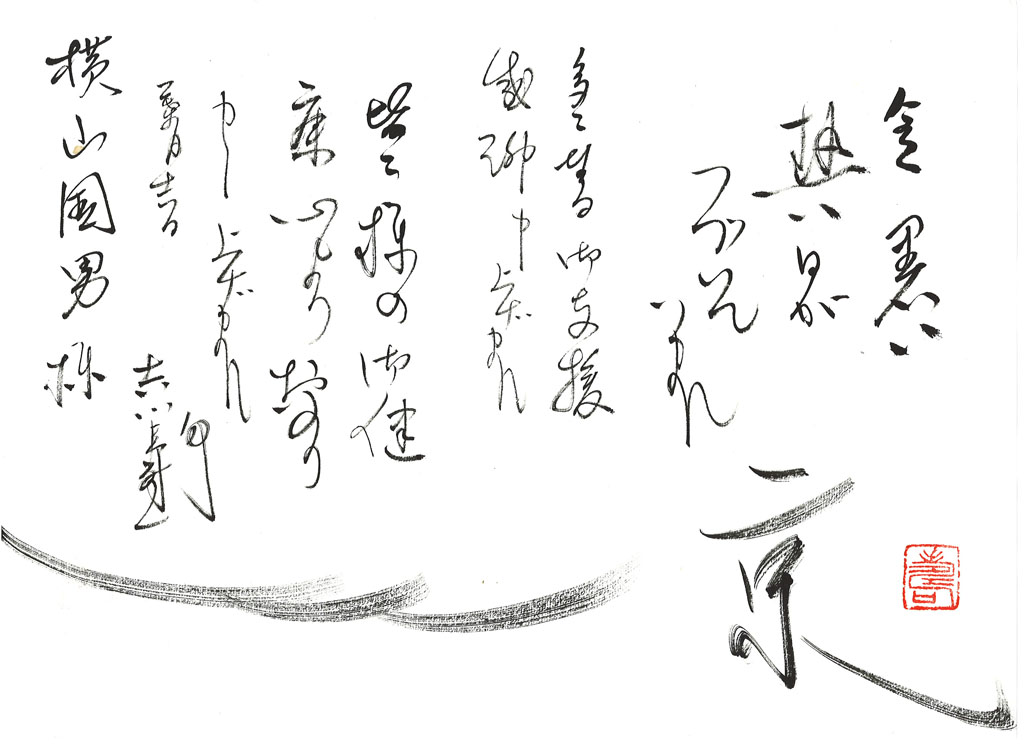

もうかなり前に書家の吉川壽一さんからいただいた、「芳名お手本帖」も

出てきました(私バージョンです)。これでちゃんと練習すれば今頃は・・

とあらためて思ったのですが、本当にこの「お手本帖」は素晴らしい。

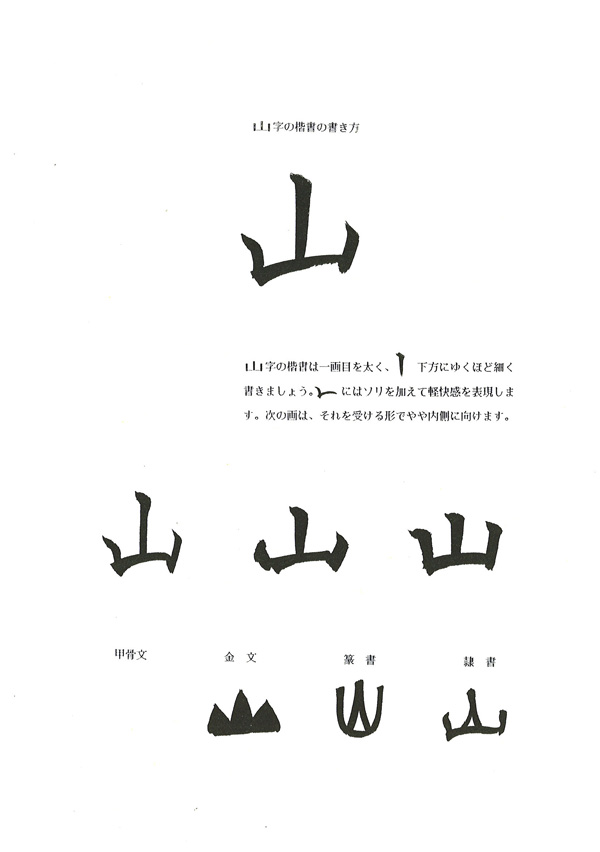

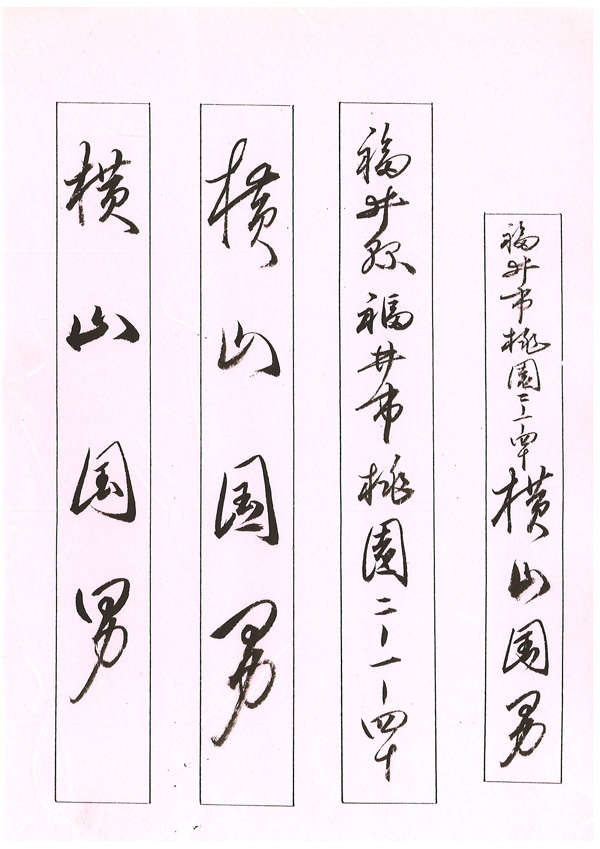

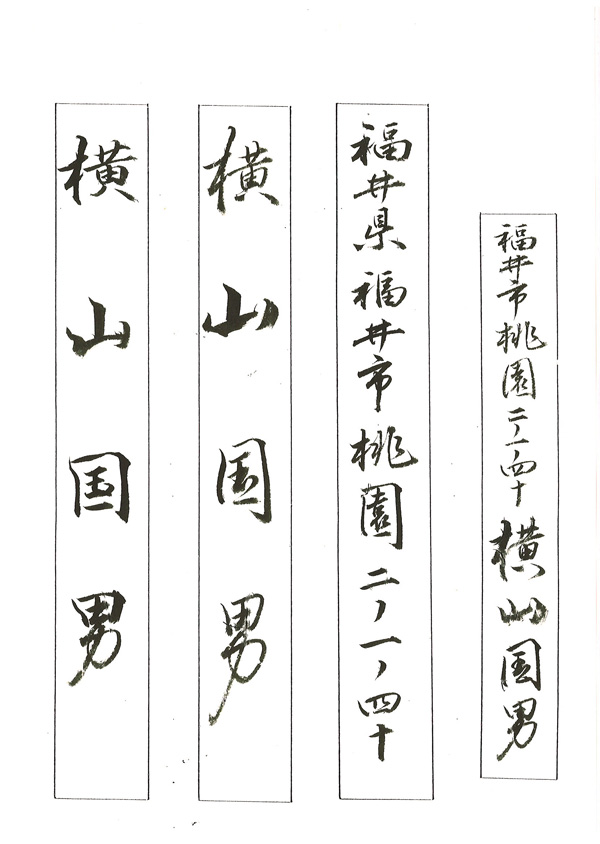

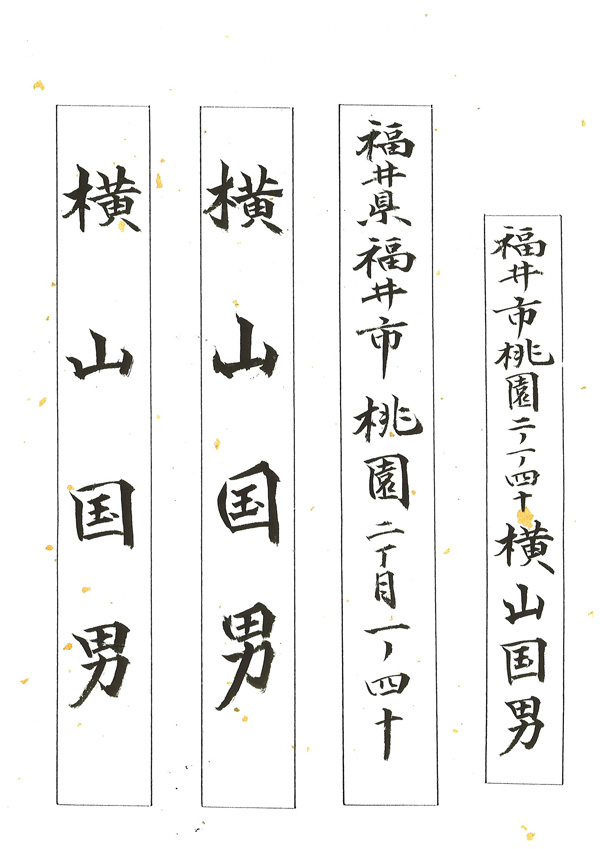

写真1 <横山国男 芳名お手本帖>

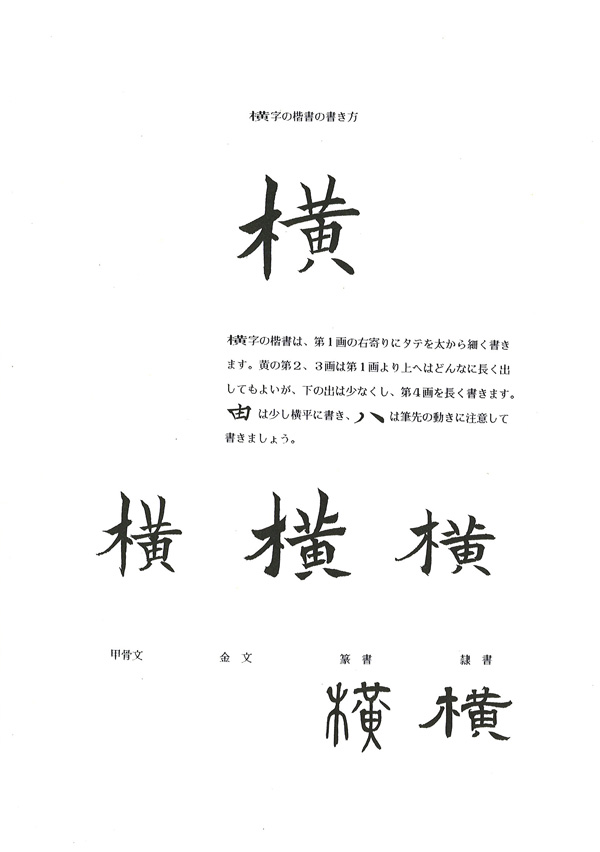

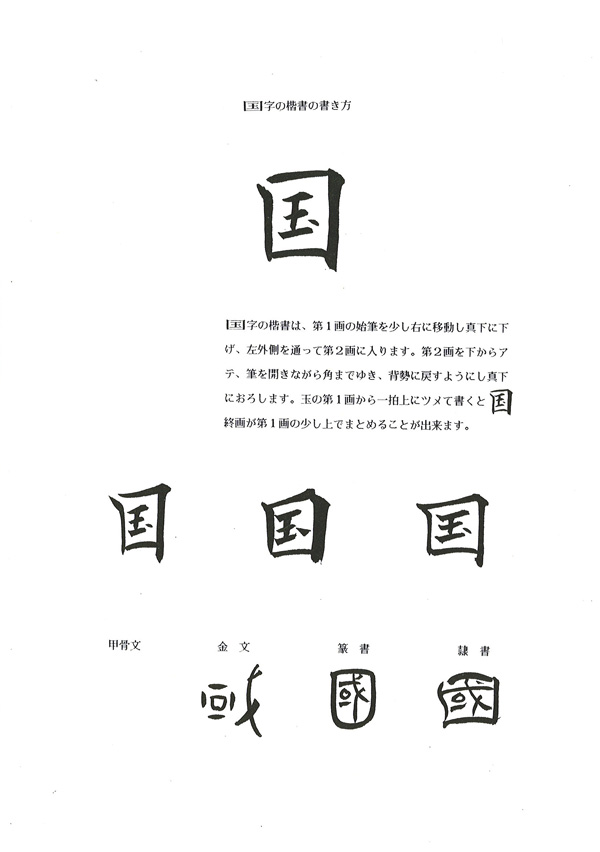

吉川さんによると、下記の6本の線が四千年の書の歴史から生まれたそうで

その説明は興味深いものです。

写真 < 6本の線とは>

<説明> ・上記の6本の線は、約4000年の書の歴史から生まれてきま

した。1の甲骨文は骨や甲羅に刻された文字です。2の篆書は青銅器や石に

鋳造されたり、刻されたものです。3の隷書になると木や竹や帛に墨書され

たり、陶に焼かれた線なのです。墨・紙・硯・筆などの文房四宝が揃って

美的な要素から美しい文字に整えられてきたのです。

・より自由で、指や手や腕や頭が柔軟であった時から、だんだん理性の強い

楷書になっています。私たちが上達を目指すとき、それは楷書から始めるの

ではなく、筆の柔軟さ(開・閉)や指の先端の運動などを重視した、草書や

行書から習ってゆくことを薦めています。

・まず、筆を持ち、やわらかく、なんでも書いてみる姿勢が大切です。

楷書は、目習いをして構造を知ってから筆を執ってほしいのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

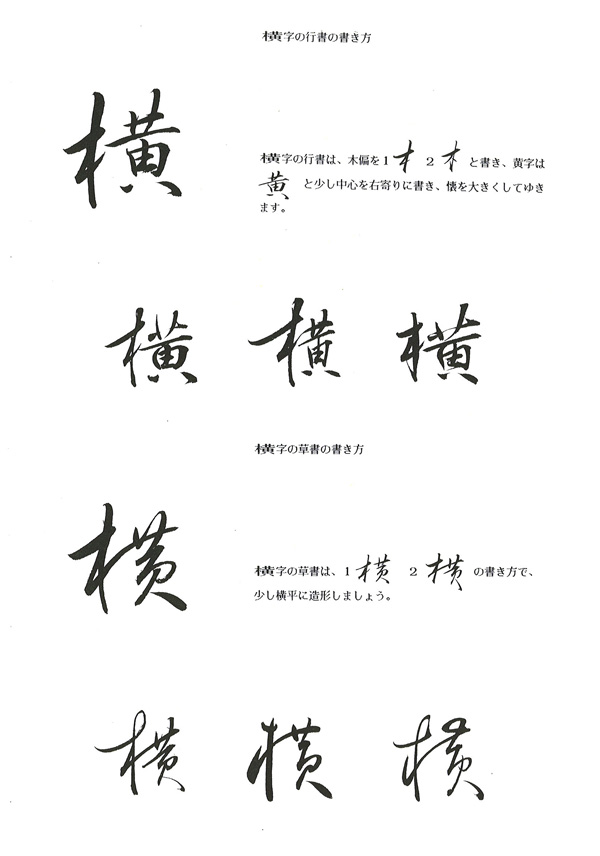

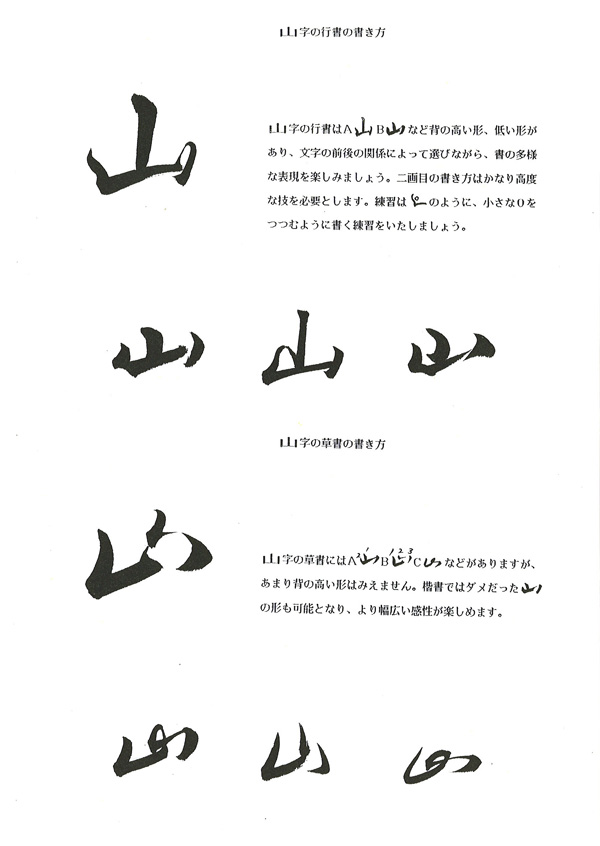

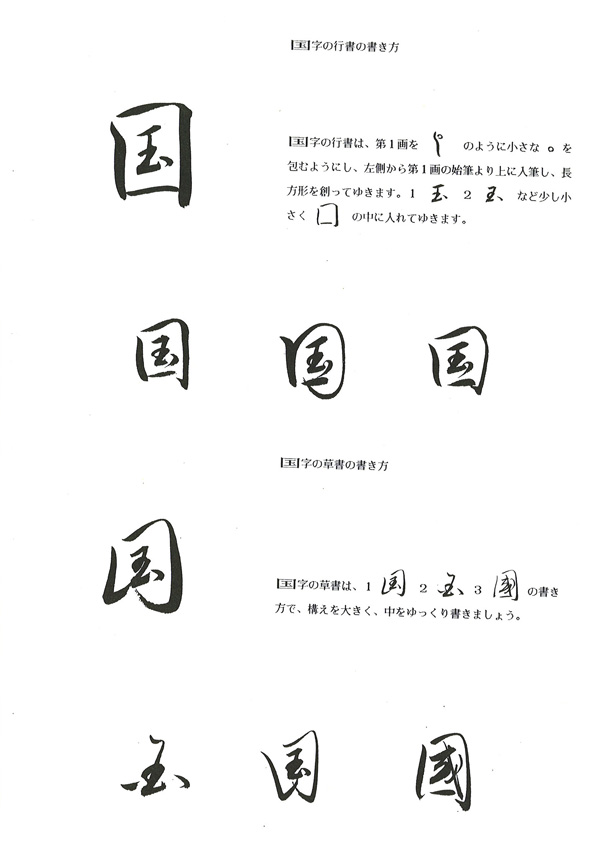

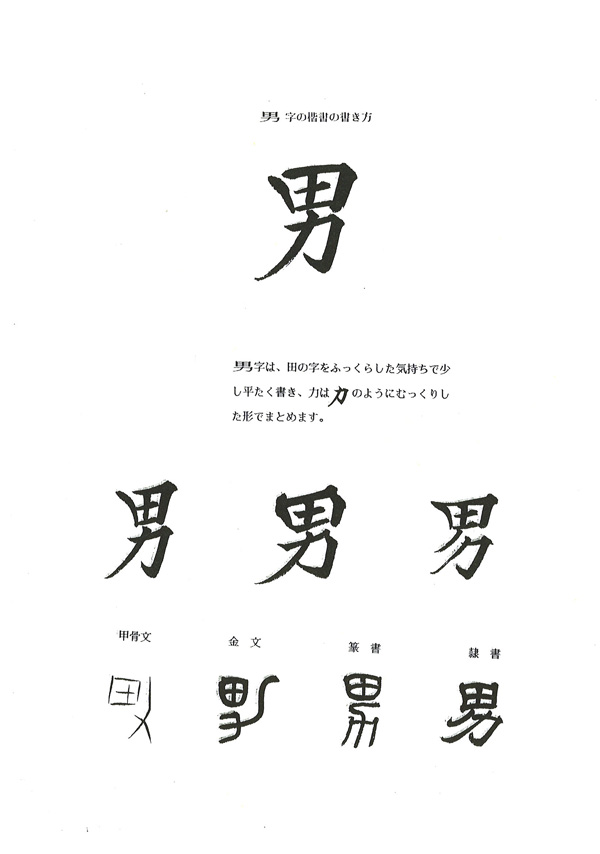

お手本はこうです。

・行書(上段)、草書(下段)の書き方

・楷書

それで芳名などを書くときは

となるわけですが・・・。(他にも横書きなどお手本多数)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

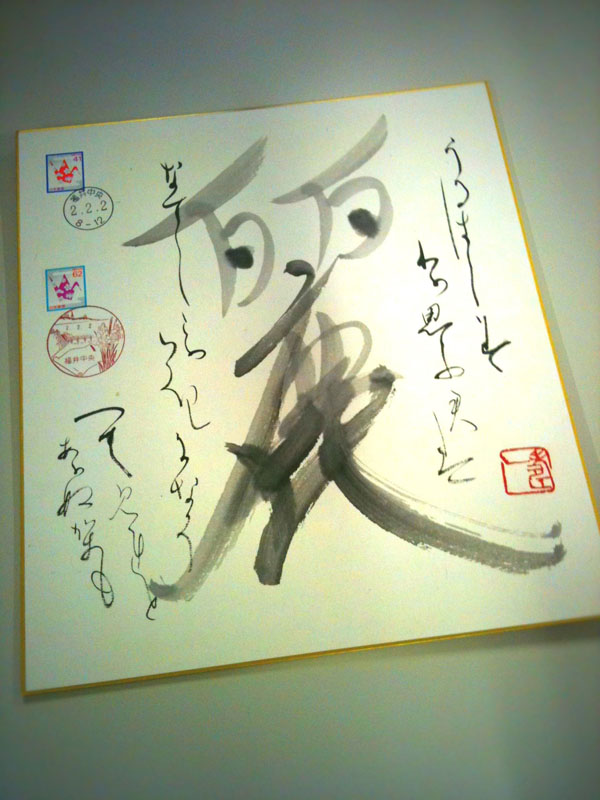

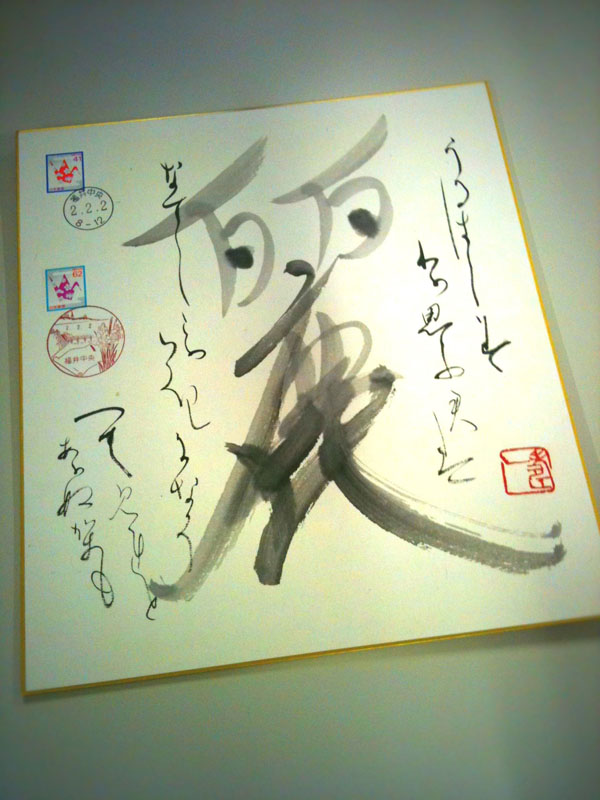

平成2年2月2日、2並びの消印が押された色紙2枚も同じ紙袋の中に。

(下はカナイの名前の一字から 麗)

細字は、

「うるはしみ吾が思ふ君はなでしこが花になぞえて見れど飽かぬかも」

(大伴家持)。前衛書家ですが、NHK大河「武蔵」の剛直な題字から

この流れるような美しい細字まで、「書家」ってすごいなと思います。

ともあれ私の“実用の書”は遠い。

(お気づきかも知れませんが、このブログの社名ロゴも吉川壽一書です)

株式会社横山工藝 横山国男

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル生地「オーダーぷりんと屋」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2009年制作事例 / セミオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

いよいよ美術の秋、公募展をはじめ種々の展覧会シーズンです。

会場入り口で「どうぞご芳名を・・」と促され、カナイの名前もあわせて

記帖しましたが、やはりお隣に達筆で署名があると気になるものです。

前号で「書の魅力」について書きましたが、そういえば毛筆での署名や

記帖となるとちょっと気おくれというか緊張します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここのところ断・捨・離(大掃除)を続けていますが、いろいろな物が

出てきて、写真などはそのたびに眺めたりしているのではかどりません。

もうかなり前に書家の吉川壽一さんからいただいた、「芳名お手本帖」も

出てきました(私バージョンです)。これでちゃんと練習すれば今頃は・・

とあらためて思ったのですが、本当にこの「お手本帖」は素晴らしい。

写真1 <横山国男 芳名お手本帖>

吉川さんによると、下記の6本の線が四千年の書の歴史から生まれたそうで

その説明は興味深いものです。

|

写真 < 6本の線とは>

<説明> ・上記の6本の線は、約4000年の書の歴史から生まれてきま

した。1の甲骨文は骨や甲羅に刻された文字です。2の篆書は青銅器や石に

鋳造されたり、刻されたものです。3の隷書になると木や竹や帛に墨書され

たり、陶に焼かれた線なのです。墨・紙・硯・筆などの文房四宝が揃って

美的な要素から美しい文字に整えられてきたのです。

・より自由で、指や手や腕や頭が柔軟であった時から、だんだん理性の強い

楷書になっています。私たちが上達を目指すとき、それは楷書から始めるの

ではなく、筆の柔軟さ(開・閉)や指の先端の運動などを重視した、草書や

行書から習ってゆくことを薦めています。

・まず、筆を持ち、やわらかく、なんでも書いてみる姿勢が大切です。

楷書は、目習いをして構造を知ってから筆を執ってほしいのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お手本はこうです。

・行書(上段)、草書(下段)の書き方

|

・楷書

|

それで芳名などを書くときは

|

となるわけですが・・・。(他にも横書きなどお手本多数)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成2年2月2日、2並びの消印が押された色紙2枚も同じ紙袋の中に。

(下はカナイの名前の一字から 麗)

細字は、

「うるはしみ吾が思ふ君はなでしこが花になぞえて見れど飽かぬかも」

(大伴家持)。前衛書家ですが、NHK大河「武蔵」の剛直な題字から

この流れるような美しい細字まで、「書家」ってすごいなと思います。

ともあれ私の“実用の書”は遠い。

(お気づきかも知れませんが、このブログの社名ロゴも吉川壽一書です)

株式会社横山工藝 横山国男

| プリントのことなら 【染型工房 横山工芸】 |

| お祭り、太鼓の衣装なら 【オーダーよさこい屋】 |

| オリジナル柄をお好きな生地に1mから 【オーダーぷりんと屋】 |

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル生地「オーダーぷりんと屋」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2009年制作事例 / セミオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

2010年09月17日(金)更新

「書」の魅力

記憶にも記録にも残る暑い夏でしたが、ようやく朝夕は秋の気配が少し

感じられるようになりました。

書家の吉川壽一さんには当社の顧問もしていただいていますが、彼から

くる書状やはがき、ファックス文書のほとんどは毛筆書き。スラスラと。

下はこの夏の初めの素敵な暑中見舞いです。

~~~と涼しい風が・・このような文字遊びも日本の「書」ならではの魅力。

写真 <暑中見舞い 書 吉川壽一>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メールやワープロが多くなって、文字を書く機会が減っていますが、手紙・

はがきなどは太字の万年筆やボールペンなどでつとめて手書きしています。

さすがに毛筆とはいきません。

端正な文字、能筆・・悪くありませんが、一般人はむしろなんともいえない

その人なりの味のある文字を余白をうまく使って書けたら最高だと思います。

目指すは“へたうま”!。

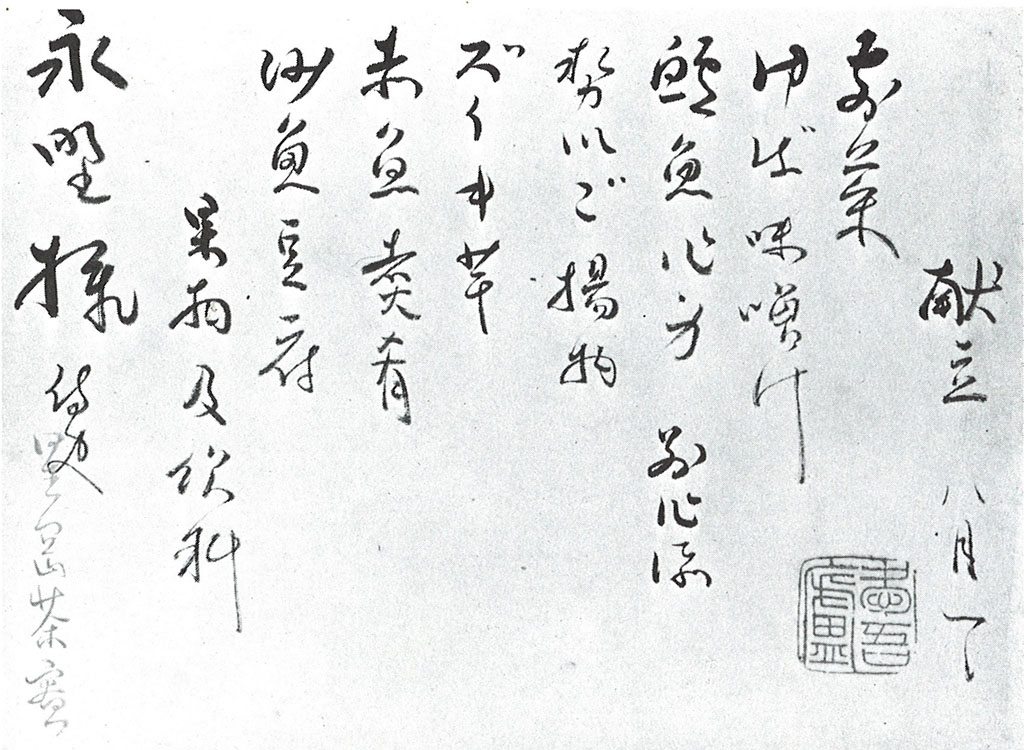

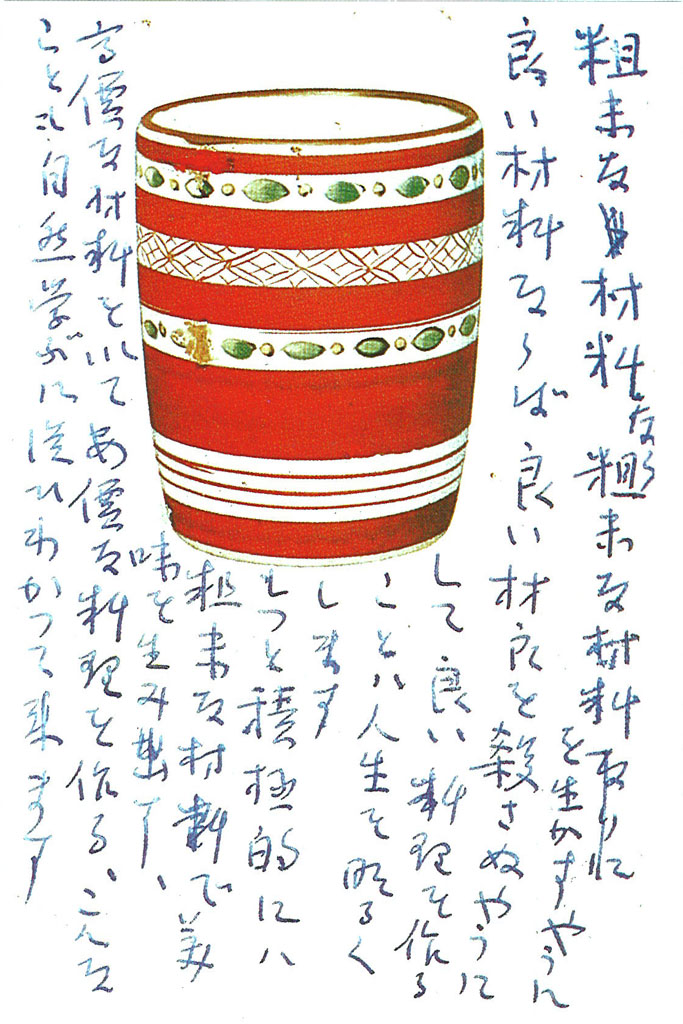

下は魯山人の献立表とはがきです。(『別冊太陽』SPRING 1983から)

もちろん一般人ではありませんが、ワープロ文字には無いご本人の楽しさ

が伝わってきます。絵手紙が人気なのもわかります。

写真左 星岡茶寮のある夜の魯山人直筆の献立表(昭和44、5年頃か)。

右 私の料理観 (自筆赤絵筒向付)ーはがき

株式会社横山工藝 横山国男

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル生地「オーダーぷりんと屋」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2009年制作事例 / セミオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

感じられるようになりました。

書家の吉川壽一さんには当社の顧問もしていただいていますが、彼から

くる書状やはがき、ファックス文書のほとんどは毛筆書き。スラスラと。

下はこの夏の初めの素敵な暑中見舞いです。

~~~と涼しい風が・・このような文字遊びも日本の「書」ならではの魅力。

|

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メールやワープロが多くなって、文字を書く機会が減っていますが、手紙・

はがきなどは太字の万年筆やボールペンなどでつとめて手書きしています。

さすがに毛筆とはいきません。

端正な文字、能筆・・悪くありませんが、一般人はむしろなんともいえない

その人なりの味のある文字を余白をうまく使って書けたら最高だと思います。

目指すは“へたうま”!。

下は魯山人の献立表とはがきです。(『別冊太陽』SPRING 1983から)

もちろん一般人ではありませんが、ワープロ文字には無いご本人の楽しさ

が伝わってきます。絵手紙が人気なのもわかります。

|

右 私の料理観 (自筆赤絵筒向付)ーはがき

株式会社横山工藝 横山国男

| プリントのことなら 【染型工房 横山工芸】 |

| お祭り、太鼓の衣装なら 【オーダーよさこい屋】 |

| オリジナル柄をお好きな生地に1mから 【オーダーぷりんと屋】 |

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル生地「オーダーぷりんと屋」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2009年制作事例 / セミオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

2010年08月11日(水)更新

東京出張。「オルセー美術館ポスト印象派展」も覗く。

先週末は久米繊維さん他を訪問し、情報交換、今後の取り組みなどを

スタッフの皆さんとお話させてもらいました。

墨田区の新タワー「東京スカイツリー」もかなり工事が進捗してその威容

に圧倒されます。

この21世紀の建築技術、テクノロジーの粋のタワーのおひざ元には、

お相撲や葛飾北斎、数々の江戸の職人仕事がまだまだ健在で、とても面白

い地域として脚光を浴びることになるでしょう。

東京は輝きを失ってはいないなあ、とうらやましく思えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

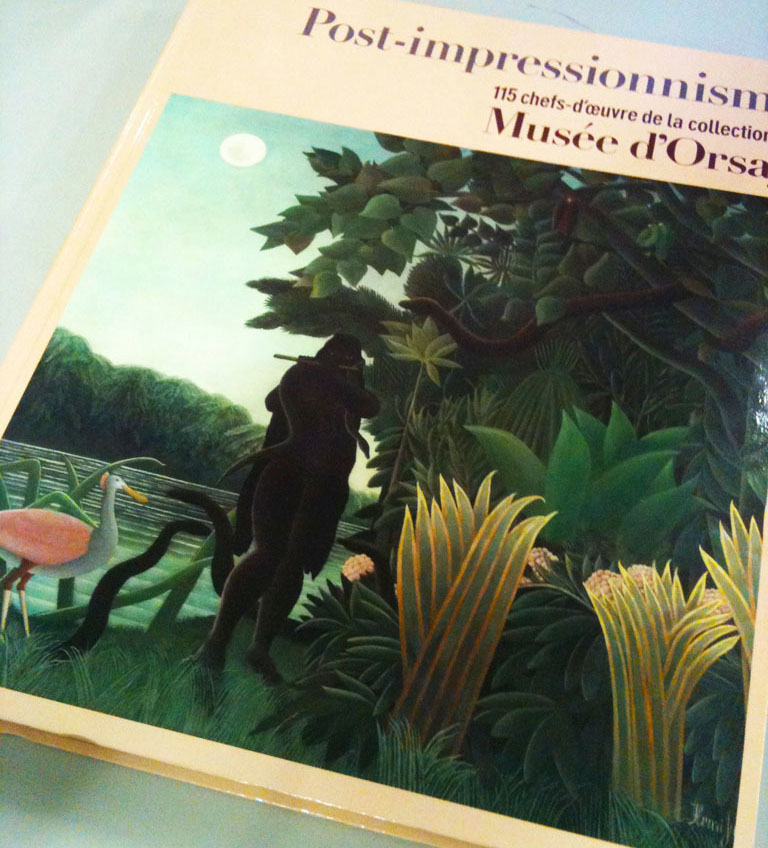

翌日の土曜日、会期が残り少なくなった「オルセー美術館展2010-

ポスト印象派」を観るため、乃木坂の「新国立美術館」へ。

初めて見るこの美術館、どこかで見たようなと思ったら福井市美術館と

そっくり(スケールは違いますが)。

それもそのはず、設計は共に黒川紀章さん。

<新国立美術館と右は別館>

<福井市美術館 >

ガラスと曲線を多用した造形。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オルセーの改修期間を利用して持ってきたポスト印象派の作品115点。

美術史上の「ポスト印象派」について不案内の私やカナイには、やはり

なじみのある作家・作品の前での時間が長くなります。

モネ(5点)、点描といえばスーラ(11点)、大好きなセザンヌ(8点)、

ゴッホが7点、ゴーギャン8点などいずれも観ごたえがありました。

なぜか魅かれるロートレックも3点あり、いい展覧会でした。

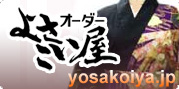

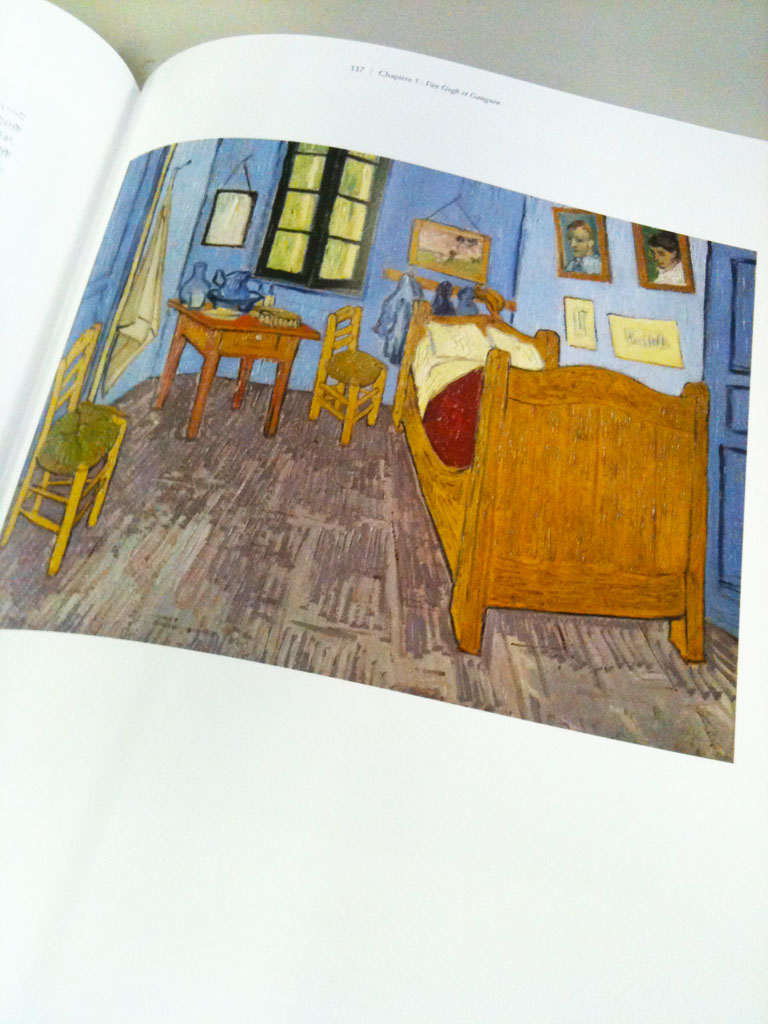

中でもゴッホの「アルルのゴッホの寝室」は、ゴッホの当時のおかれた複雑

な状況が見て取れ好きな作品ですが、実は複数制作され他の美術館や個人で

の収蔵があることも初めて知りました。

写真<ゴッホ「アルルのゴッホの寝室」1889年>

もう10年以上も前、オルセー美術館へ行ったことがありますが、そこで

見たのか全集でみたのかすら記憶があいまいになっている作品も多くて

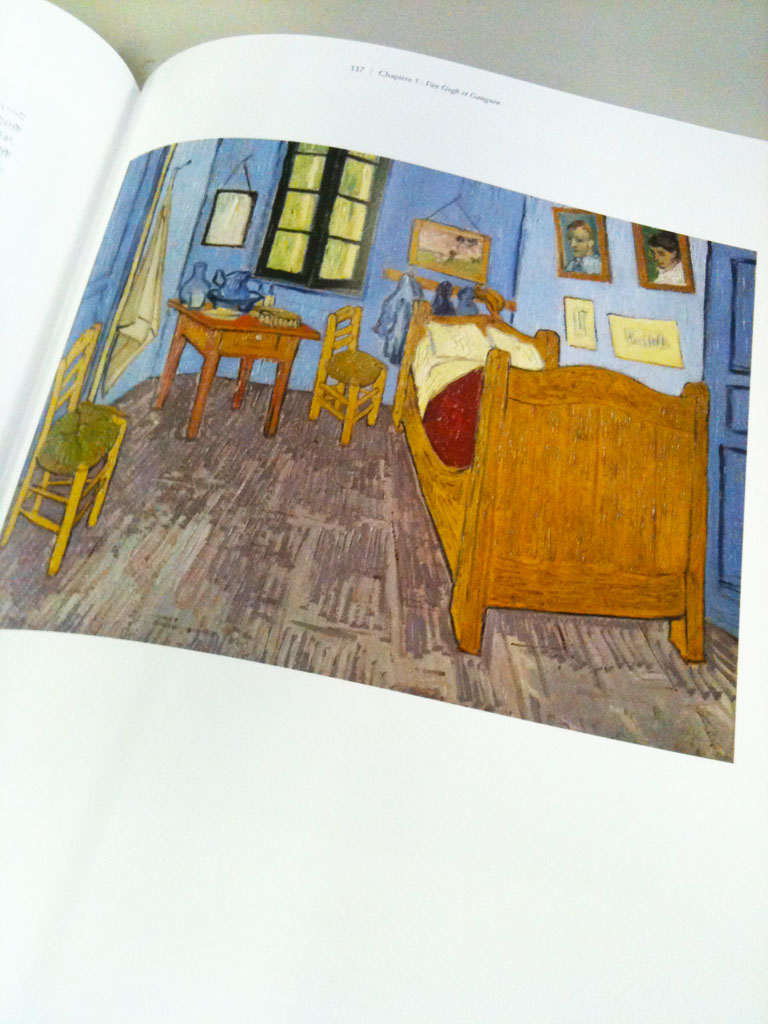

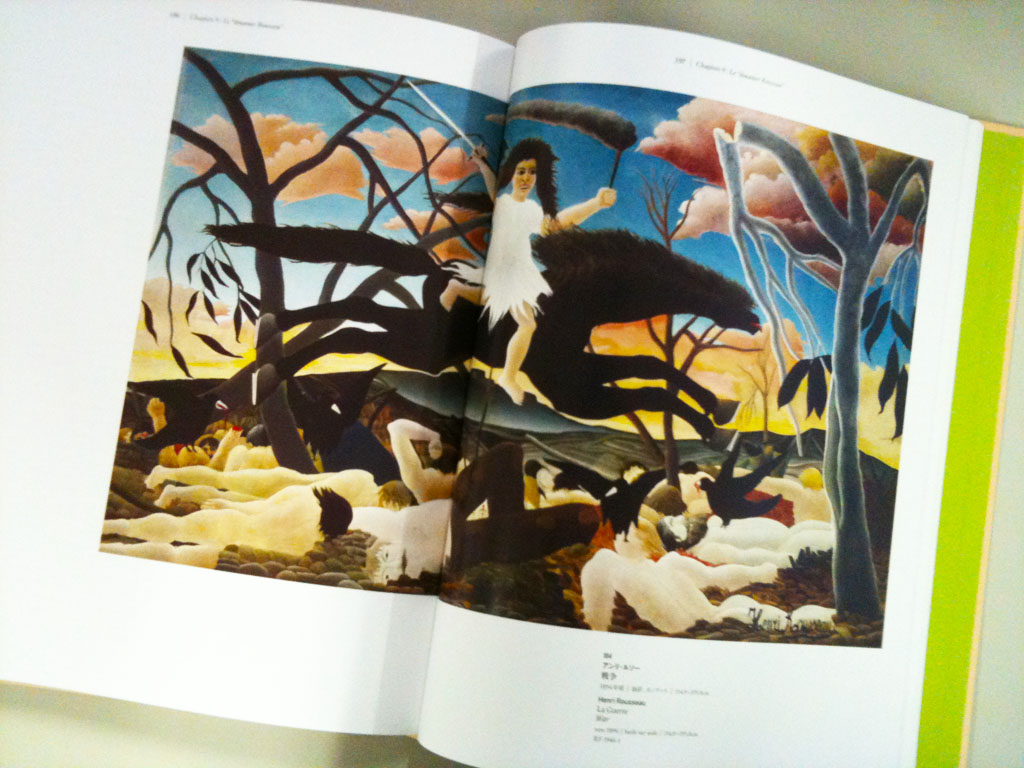

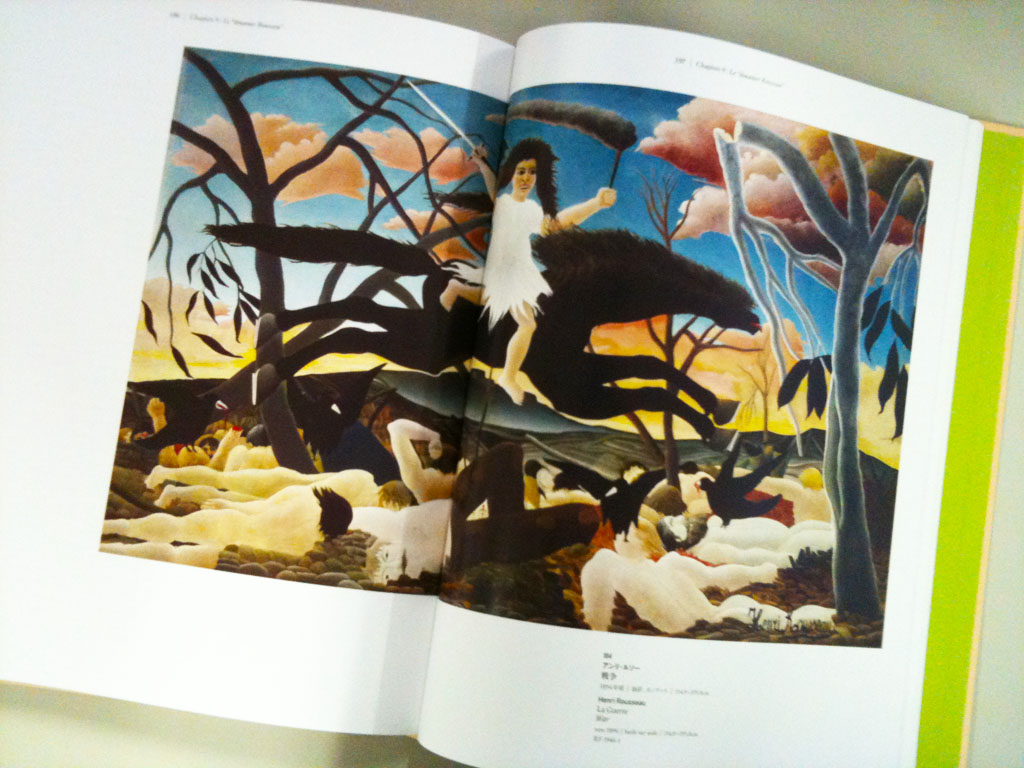

情けないですが、特に今回強い印象だったのはアンリ・ルソーの「蛇使い

の女」(図録表紙)「戦争」の2点。

写真 <ルソー「蛇使いの女」1907年> <ルソー「戦争」1894年頃>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私もそうですが、日本人は「印象派」が好きだと思います。

作品の写真はいずれも公式図録から。会期は8月16日まで。

株式会社横山工藝 横山国男

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル生地「オーダーぷりんと屋」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2009年制作事例 / セミオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

スタッフの皆さんとお話させてもらいました。

墨田区の新タワー「東京スカイツリー」もかなり工事が進捗してその威容

に圧倒されます。

この21世紀の建築技術、テクノロジーの粋のタワーのおひざ元には、

お相撲や葛飾北斎、数々の江戸の職人仕事がまだまだ健在で、とても面白

い地域として脚光を浴びることになるでしょう。

東京は輝きを失ってはいないなあ、とうらやましく思えます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

翌日の土曜日、会期が残り少なくなった「オルセー美術館展2010-

ポスト印象派」を観るため、乃木坂の「新国立美術館」へ。

初めて見るこの美術館、どこかで見たようなと思ったら福井市美術館と

そっくり(スケールは違いますが)。

それもそのはず、設計は共に黒川紀章さん。

<新国立美術館と右は別館>

<福井市美術館 >

ガラスと曲線を多用した造形。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オルセーの改修期間を利用して持ってきたポスト印象派の作品115点。

美術史上の「ポスト印象派」について不案内の私やカナイには、やはり

なじみのある作家・作品の前での時間が長くなります。

モネ(5点)、点描といえばスーラ(11点)、大好きなセザンヌ(8点)、

ゴッホが7点、ゴーギャン8点などいずれも観ごたえがありました。

なぜか魅かれるロートレックも3点あり、いい展覧会でした。

中でもゴッホの「アルルのゴッホの寝室」は、ゴッホの当時のおかれた複雑

な状況が見て取れ好きな作品ですが、実は複数制作され他の美術館や個人で

の収蔵があることも初めて知りました。

写真<ゴッホ「アルルのゴッホの寝室」1889年>

もう10年以上も前、オルセー美術館へ行ったことがありますが、そこで

見たのか全集でみたのかすら記憶があいまいになっている作品も多くて

情けないですが、特に今回強い印象だったのはアンリ・ルソーの「蛇使い

の女」(図録表紙)「戦争」の2点。

写真 <ルソー「蛇使いの女」1907年> <ルソー「戦争」1894年頃>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私もそうですが、日本人は「印象派」が好きだと思います。

作品の写真はいずれも公式図録から。会期は8月16日まで。

株式会社横山工藝 横山国男

| プリントのことなら 【染型工房 横山工芸】 |

| お祭り、太鼓の衣装なら 【オーダーよさこい屋】 |

| オリジナル柄をお好きな生地に1mから 【オーダーぷりんと屋】 |

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル生地「オーダーぷりんと屋」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2009年制作事例 / セミオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

2010年02月23日(火)更新

「鳥獣人物戯書」!?

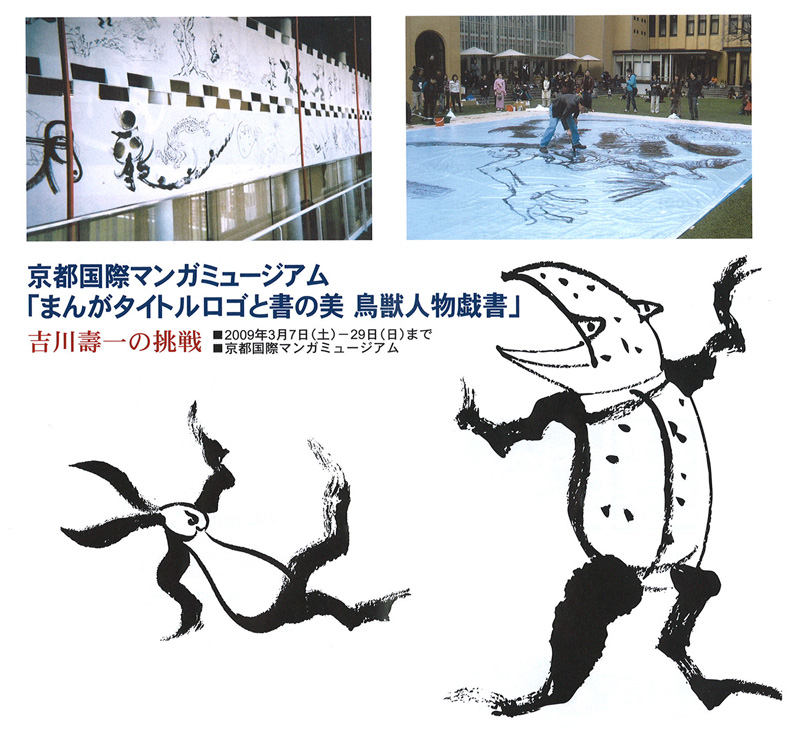

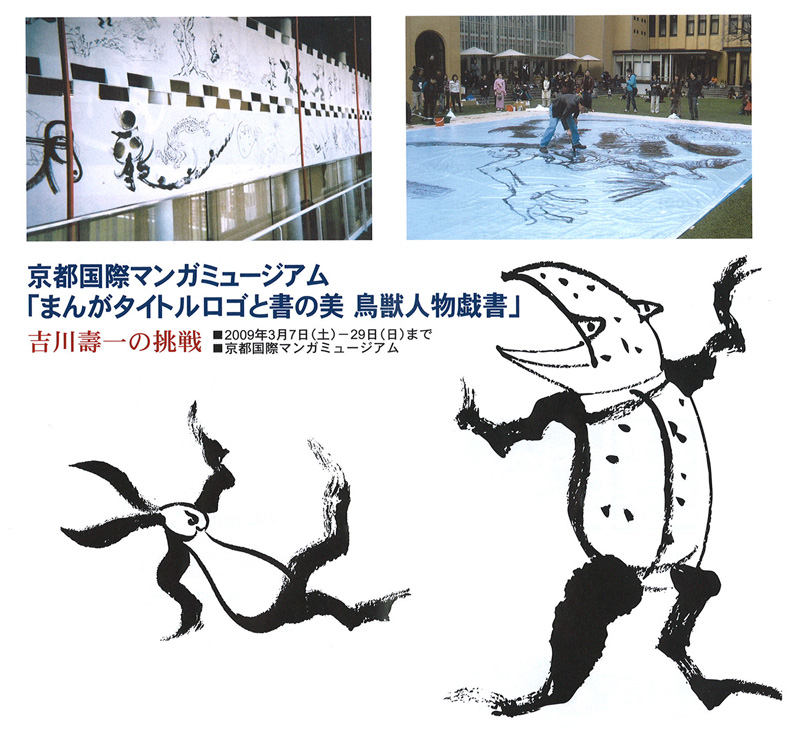

大河ドラマ「武蔵」のタイトルや、「ヴァガボンド」などの数々のマンガのタイトルを

書してきた、SYO家吉川壽一(当社顧問)のタレントぶりにはいつも驚かされます

が、昨年の活動状況を報告した「壽一通信」を見て、あらためて彼の「書ワールド」

なるものの一端を見た気がしました。

前衛書家としても名を上げたわけですが、「水墨画」なども素晴らしいし、昨年3月

「京都国際マンガミュージアム」での展覧会は「まんがタイトルロゴと書の美 鳥獣

人物戯書」というもの。

「鳥獣人物戯画」なら、京都高山寺に伝わる、平安末期の世相を憂いつつ、時に

は微笑ましい風刺を、無名の僧侶たちが鳥獣に仮託して描いた絵巻物として

有名です。(作者が鳥羽僧正かどうかはそれを証する資料はないそう)

「戯画」でなく「戯書」だという。

「鳥獣人物戯画」でも、ウサギ、カエル、サルなどが擬人化して描かれているわけ

ですが、「戯書」では書家が描いたらこうなると。

活き活きした筆使い(線)に彼の才能があふれているように思います。

こんなトラもチャッチャッと描いてしまうんですから。

株式会社横山工藝 横山国男

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル広巾生地の「染の布」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2008年制作事例 / イージーオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

書してきた、SYO家吉川壽一(当社顧問)のタレントぶりにはいつも驚かされます

が、昨年の活動状況を報告した「壽一通信」を見て、あらためて彼の「書ワールド」

なるものの一端を見た気がしました。

前衛書家としても名を上げたわけですが、「水墨画」なども素晴らしいし、昨年3月

「京都国際マンガミュージアム」での展覧会は「まんがタイトルロゴと書の美 鳥獣

人物戯書」というもの。

「鳥獣人物戯画」なら、京都高山寺に伝わる、平安末期の世相を憂いつつ、時に

は微笑ましい風刺を、無名の僧侶たちが鳥獣に仮託して描いた絵巻物として

有名です。(作者が鳥羽僧正かどうかはそれを証する資料はないそう)

「戯画」でなく「戯書」だという。

「鳥獣人物戯画」でも、ウサギ、カエル、サルなどが擬人化して描かれているわけ

ですが、「戯書」では書家が描いたらこうなると。

活き活きした筆使い(線)に彼の才能があふれているように思います。

こんなトラもチャッチャッと描いてしまうんですから。

株式会社横山工藝 横山国男

| プリントのことなら 【染型工房 横山工芸】 |

| お祭り、太鼓の衣装なら 【オーダーよさこい屋】 |

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル広巾生地の「染の布」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2008年制作事例 / イージーオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

2009年10月13日(火)更新

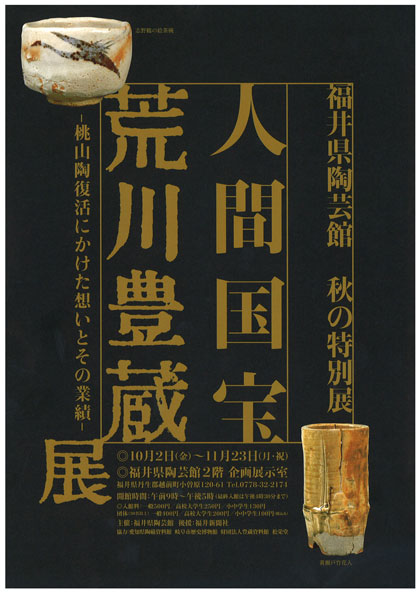

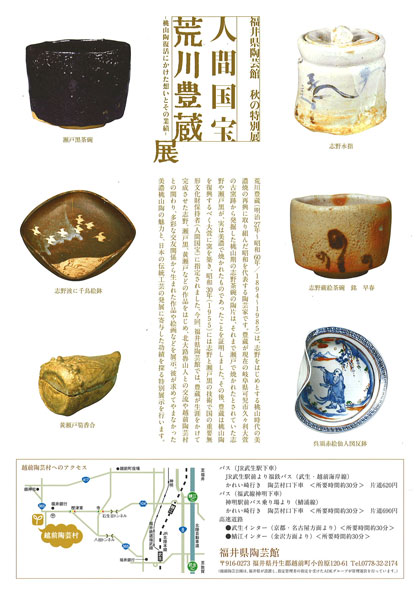

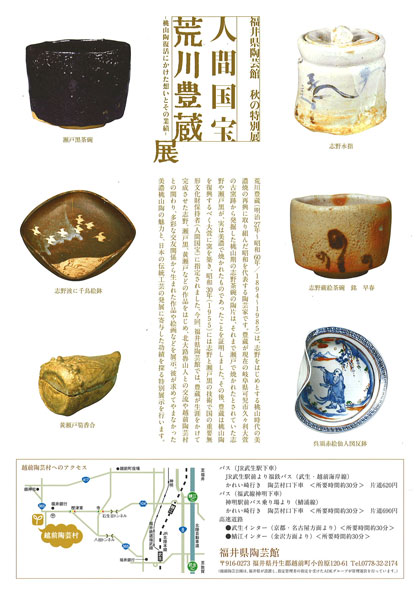

炎の芸術・・「人間国宝 荒川豊蔵展」

三連休でしたが、いろいろしなければならないことを先送りしていたため、3日目

の12日(祭日)にようやく外出しました。

車で20分ほどの「福井県陶芸館」が11月23日まで開催している『人間国宝荒川

豊蔵展』を夫婦で覗いてきました。

陶芸については深い知識がありませんが、大好きです。

ちょうど館内で、日展作家の司辻光男さんが“ろくろ”で越前焼のビアマグを整形

する実演中で興味深く拝見しました。

最後に親指で、クッとマグの腹を押すとえくぼができ、ここが飲むときにちょうど

親指がきて持ちやすい。そしてわずかに飲み口が手前に傾くことになるので

飲みやすくなるとのこと。

えくぼがもたらす効果で、親しみのある「越前焼のビアマグ」があっと言う間に

次々と並ぶ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

荒川豊蔵(1894~1985)は、「志野」をはじめとする桃山時代の美濃焼の再興

に取り組んだ昭和を代表する陶芸家です。

ピンクがかった肌色の「志野焼」の作品たちは、所どころに美しいオレンジの炎の

濃淡を映しながら鑑る人に感動を呼び起こします。

91歳までこの道ひとすじにというのは、ご苦労もあったでしょうが充実した生涯

だったろうと想像させられます。ほんとに芸術家は長生きされる方が多いですね。

全国の窯を訪ね、そこに滞在して作陶を行ったことでも知られていますが、ここ

“越前”(六大古窯の一つ。あとの5窯は瀬戸、丹波、備前、信楽、常滑)でも、

荒川豊蔵はいくつものおおらかで楽しい作品や絵を残しています。

越前焼には約1000年の歴史があり、肌あいは「備前」に似ていますが、縄文を

思わせるような素朴で原始的な強さがあり、備前はもっと垢ぬけした雰囲気を持

っているように私には思われます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

やはり「茶碗」の名品が多いのですが、そこで思いだすのは利休居士の次の言葉。

『恥を捨て人に物問い習うべし 是ぞ上手の基なるべし

茶の湯とはただ湯をわかし茶をたてて 呑むばかりなることと知るべし

茶はさびて心はあつくもてなせよ 道具は有り合わせとせよ』

茶はわびさび、道具は有り合わせ、しかるに心はあつくもてなせ、という教え

でしょうか。 「茶の湯」の魅力は深いですね。

株式会社横山工藝 横山国男

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル広巾生地の「染の布」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2008年制作事例 / イージーオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

の12日(祭日)にようやく外出しました。

車で20分ほどの「福井県陶芸館」が11月23日まで開催している『人間国宝荒川

豊蔵展』を夫婦で覗いてきました。

陶芸については深い知識がありませんが、大好きです。

ちょうど館内で、日展作家の司辻光男さんが“ろくろ”で越前焼のビアマグを整形

する実演中で興味深く拝見しました。

最後に親指で、クッとマグの腹を押すとえくぼができ、ここが飲むときにちょうど

親指がきて持ちやすい。そしてわずかに飲み口が手前に傾くことになるので

飲みやすくなるとのこと。

えくぼがもたらす効果で、親しみのある「越前焼のビアマグ」があっと言う間に

次々と並ぶ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

荒川豊蔵(1894~1985)は、「志野」をはじめとする桃山時代の美濃焼の再興

に取り組んだ昭和を代表する陶芸家です。

ピンクがかった肌色の「志野焼」の作品たちは、所どころに美しいオレンジの炎の

濃淡を映しながら鑑る人に感動を呼び起こします。

91歳までこの道ひとすじにというのは、ご苦労もあったでしょうが充実した生涯

だったろうと想像させられます。ほんとに芸術家は長生きされる方が多いですね。

全国の窯を訪ね、そこに滞在して作陶を行ったことでも知られていますが、ここ

“越前”(六大古窯の一つ。あとの5窯は瀬戸、丹波、備前、信楽、常滑)でも、

荒川豊蔵はいくつものおおらかで楽しい作品や絵を残しています。

越前焼には約1000年の歴史があり、肌あいは「備前」に似ていますが、縄文を

思わせるような素朴で原始的な強さがあり、備前はもっと垢ぬけした雰囲気を持

っているように私には思われます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

やはり「茶碗」の名品が多いのですが、そこで思いだすのは利休居士の次の言葉。

『恥を捨て人に物問い習うべし 是ぞ上手の基なるべし

茶の湯とはただ湯をわかし茶をたてて 呑むばかりなることと知るべし

茶はさびて心はあつくもてなせよ 道具は有り合わせとせよ』

茶はわびさび、道具は有り合わせ、しかるに心はあつくもてなせ、という教え

でしょうか。 「茶の湯」の魅力は深いですね。

株式会社横山工藝 横山国男

| プリントのことなら 【染型工房 横山工芸】 |

| お祭り、太鼓の衣装なら 【オーダーよさこい屋】 |

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル広巾生地の「染の布」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2008年制作事例 / イージーオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

| «前へ |

ログイン

ログイン