ブログ個人トップ | 経営者会報 (社長ブログ)

「プリント道」45年余。新たな自身の夢と後継者への手紙-(株)横山工藝社長 横山国男のブログ

- ブログトップ

- ブログ個人トップ

2010年09月21日(火)更新

(続)「書の魅力」・・芳名お手本帖が出てきて

昨日20日は、友人のMさんも出品している日本画展を観に行ってきました。

いよいよ美術の秋、公募展をはじめ種々の展覧会シーズンです。

会場入り口で「どうぞご芳名を・・」と促され、カナイの名前もあわせて

記帖しましたが、やはりお隣に達筆で署名があると気になるものです。

前号で「書の魅力」について書きましたが、そういえば毛筆での署名や

記帖となるとちょっと気おくれというか緊張します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここのところ断・捨・離(大掃除)を続けていますが、いろいろな物が

出てきて、写真などはそのたびに眺めたりしているのではかどりません。

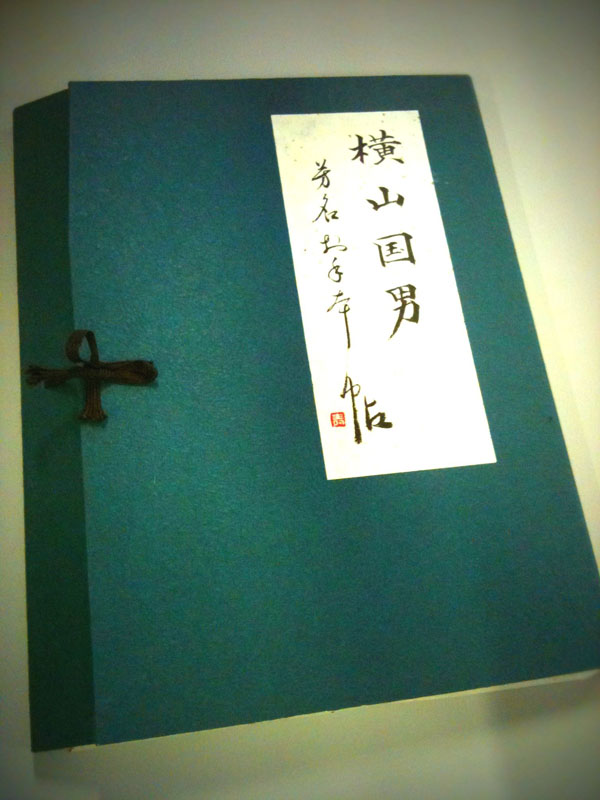

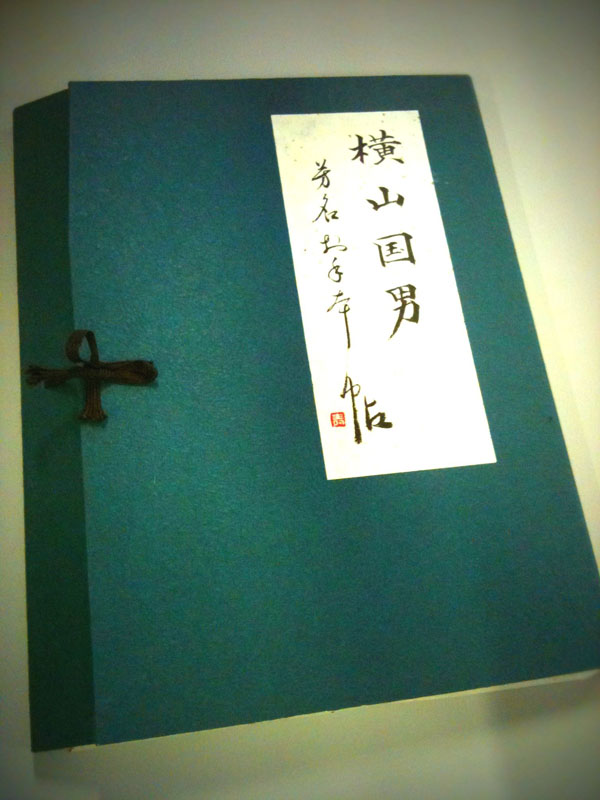

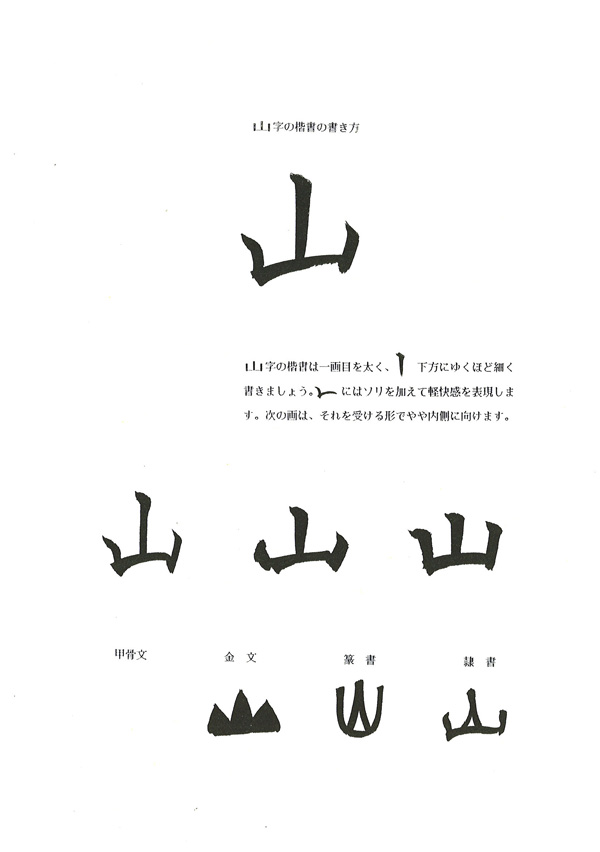

もうかなり前に書家の吉川壽一さんからいただいた、「芳名お手本帖」も

出てきました(私バージョンです)。これでちゃんと練習すれば今頃は・・

とあらためて思ったのですが、本当にこの「お手本帖」は素晴らしい。

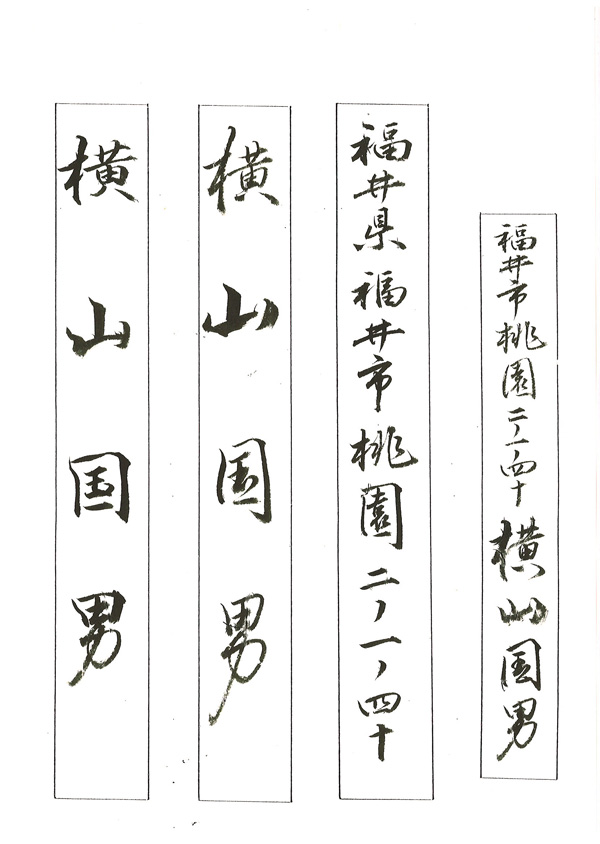

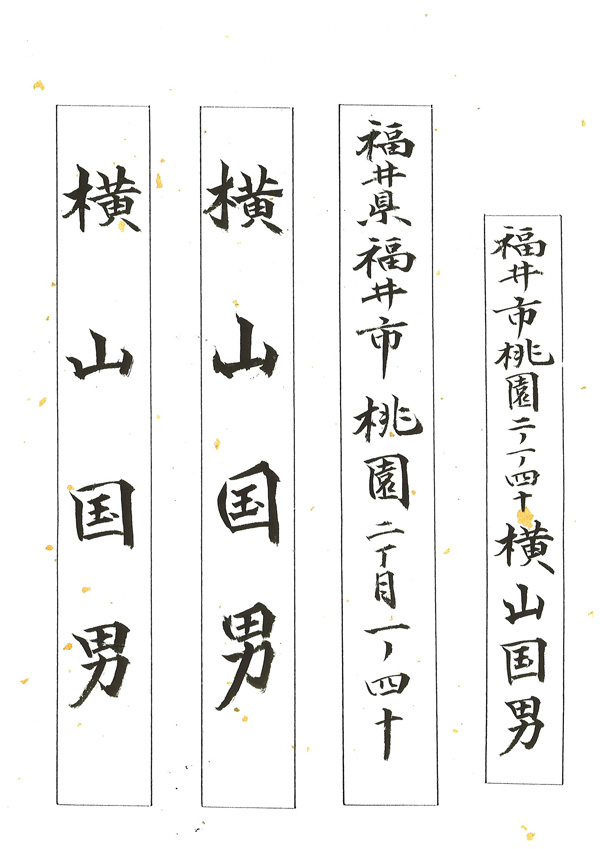

写真1 <横山国男 芳名お手本帖>

吉川さんによると、下記の6本の線が四千年の書の歴史から生まれたそうで

その説明は興味深いものです。

写真 < 6本の線とは>

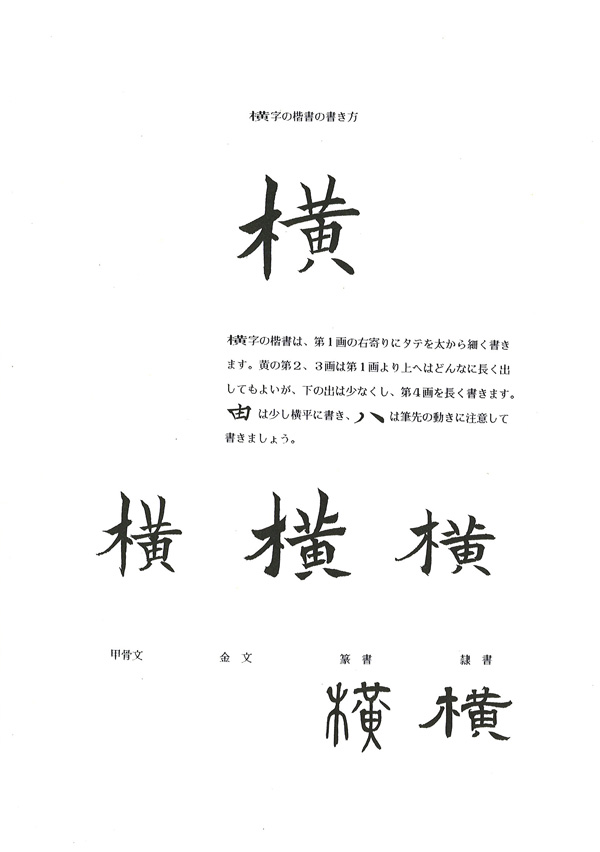

<説明> ・上記の6本の線は、約4000年の書の歴史から生まれてきま

した。1の甲骨文は骨や甲羅に刻された文字です。2の篆書は青銅器や石に

鋳造されたり、刻されたものです。3の隷書になると木や竹や帛に墨書され

たり、陶に焼かれた線なのです。墨・紙・硯・筆などの文房四宝が揃って

美的な要素から美しい文字に整えられてきたのです。

・より自由で、指や手や腕や頭が柔軟であった時から、だんだん理性の強い

楷書になっています。私たちが上達を目指すとき、それは楷書から始めるの

ではなく、筆の柔軟さ(開・閉)や指の先端の運動などを重視した、草書や

行書から習ってゆくことを薦めています。

・まず、筆を持ち、やわらかく、なんでも書いてみる姿勢が大切です。

楷書は、目習いをして構造を知ってから筆を執ってほしいのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

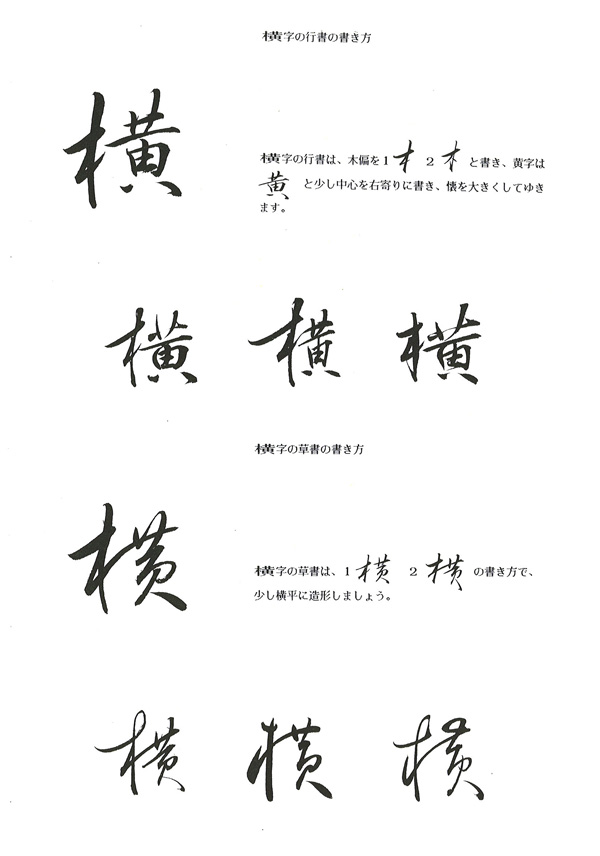

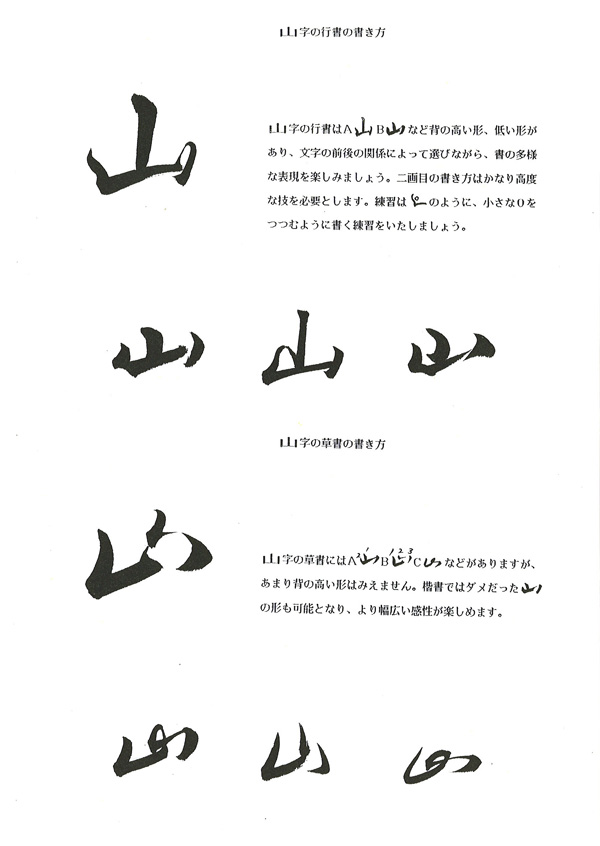

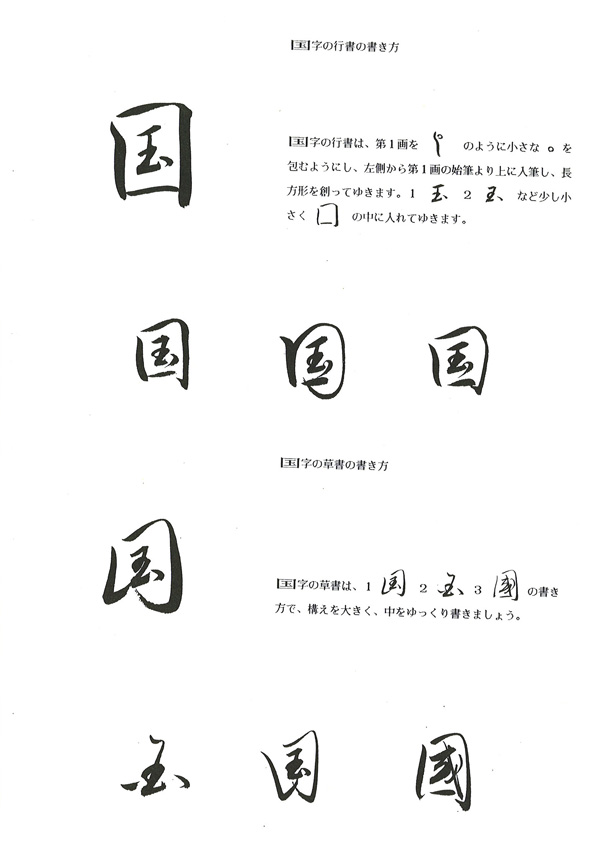

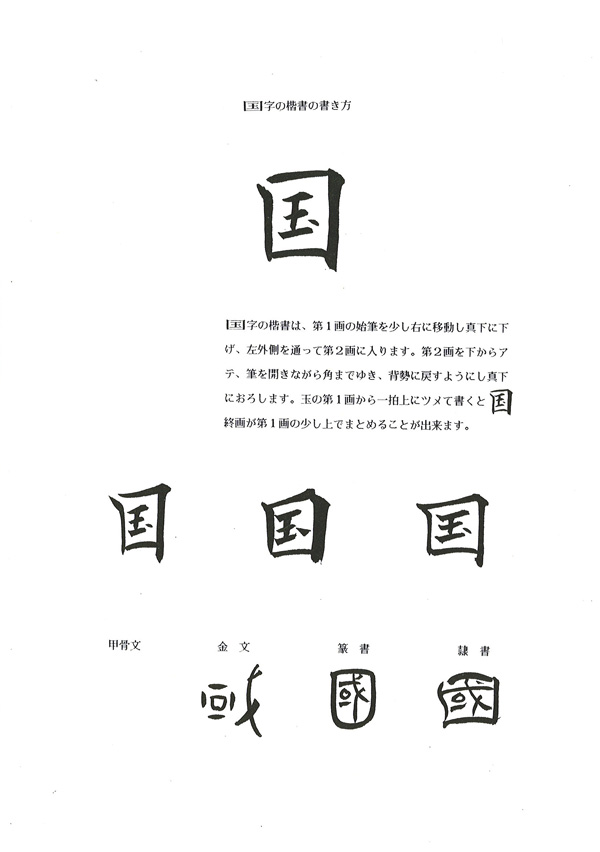

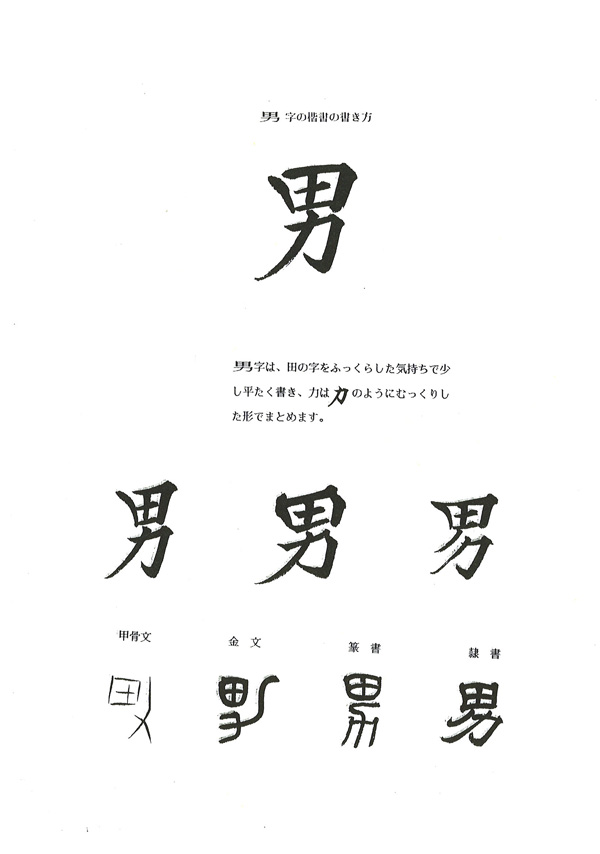

お手本はこうです。

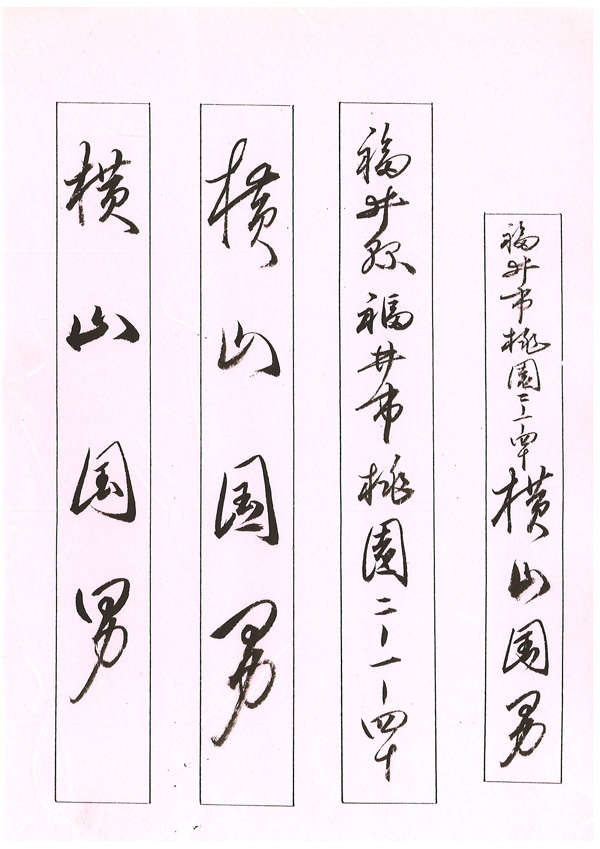

・行書(上段)、草書(下段)の書き方

・楷書

それで芳名などを書くときは

となるわけですが・・・。(他にも横書きなどお手本多数)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

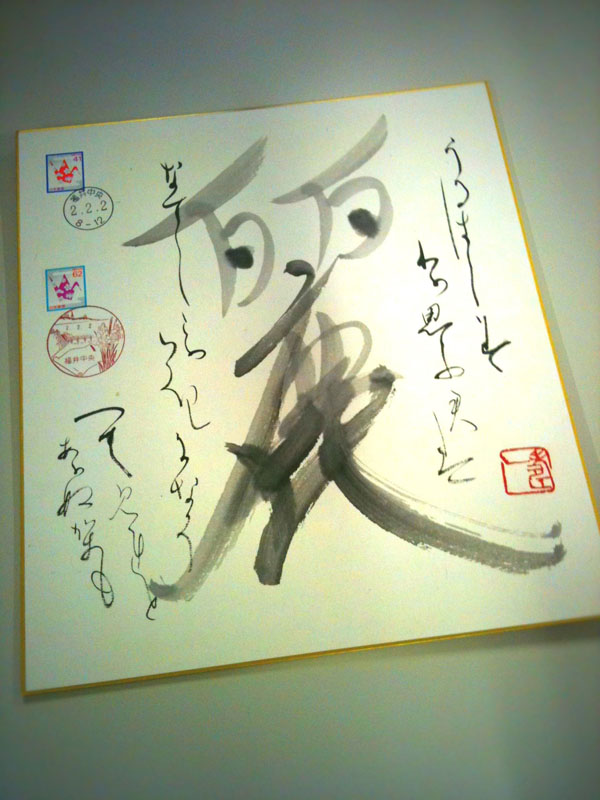

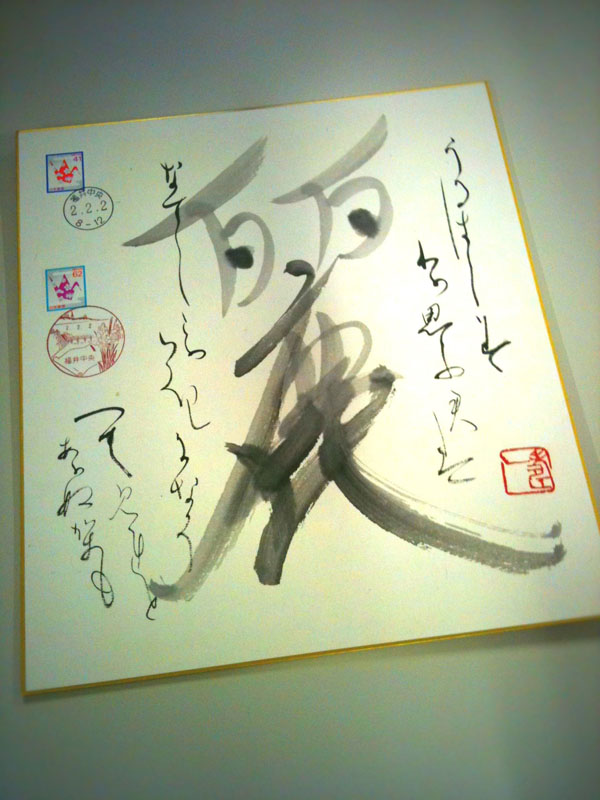

平成2年2月2日、2並びの消印が押された色紙2枚も同じ紙袋の中に。

(下はカナイの名前の一字から 麗)

細字は、

「うるはしみ吾が思ふ君はなでしこが花になぞえて見れど飽かぬかも」

(大伴家持)。前衛書家ですが、NHK大河「武蔵」の剛直な題字から

この流れるような美しい細字まで、「書家」ってすごいなと思います。

ともあれ私の“実用の書”は遠い。

(お気づきかも知れませんが、このブログの社名ロゴも吉川壽一書です)

株式会社横山工藝 横山国男

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル生地「オーダーぷりんと屋」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2009年制作事例 / セミオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

いよいよ美術の秋、公募展をはじめ種々の展覧会シーズンです。

会場入り口で「どうぞご芳名を・・」と促され、カナイの名前もあわせて

記帖しましたが、やはりお隣に達筆で署名があると気になるものです。

前号で「書の魅力」について書きましたが、そういえば毛筆での署名や

記帖となるとちょっと気おくれというか緊張します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここのところ断・捨・離(大掃除)を続けていますが、いろいろな物が

出てきて、写真などはそのたびに眺めたりしているのではかどりません。

もうかなり前に書家の吉川壽一さんからいただいた、「芳名お手本帖」も

出てきました(私バージョンです)。これでちゃんと練習すれば今頃は・・

とあらためて思ったのですが、本当にこの「お手本帖」は素晴らしい。

写真1 <横山国男 芳名お手本帖>

吉川さんによると、下記の6本の線が四千年の書の歴史から生まれたそうで

その説明は興味深いものです。

|

写真 < 6本の線とは>

<説明> ・上記の6本の線は、約4000年の書の歴史から生まれてきま

した。1の甲骨文は骨や甲羅に刻された文字です。2の篆書は青銅器や石に

鋳造されたり、刻されたものです。3の隷書になると木や竹や帛に墨書され

たり、陶に焼かれた線なのです。墨・紙・硯・筆などの文房四宝が揃って

美的な要素から美しい文字に整えられてきたのです。

・より自由で、指や手や腕や頭が柔軟であった時から、だんだん理性の強い

楷書になっています。私たちが上達を目指すとき、それは楷書から始めるの

ではなく、筆の柔軟さ(開・閉)や指の先端の運動などを重視した、草書や

行書から習ってゆくことを薦めています。

・まず、筆を持ち、やわらかく、なんでも書いてみる姿勢が大切です。

楷書は、目習いをして構造を知ってから筆を執ってほしいのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お手本はこうです。

・行書(上段)、草書(下段)の書き方

|

・楷書

|

それで芳名などを書くときは

|

となるわけですが・・・。(他にも横書きなどお手本多数)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成2年2月2日、2並びの消印が押された色紙2枚も同じ紙袋の中に。

(下はカナイの名前の一字から 麗)

細字は、

「うるはしみ吾が思ふ君はなでしこが花になぞえて見れど飽かぬかも」

(大伴家持)。前衛書家ですが、NHK大河「武蔵」の剛直な題字から

この流れるような美しい細字まで、「書家」ってすごいなと思います。

ともあれ私の“実用の書”は遠い。

(お気づきかも知れませんが、このブログの社名ロゴも吉川壽一書です)

株式会社横山工藝 横山国男

| プリントのことなら 【染型工房 横山工芸】 |

| お祭り、太鼓の衣装なら 【オーダーよさこい屋】 |

| オリジナル柄をお好きな生地に1mから 【オーダーぷりんと屋】 |

:::株式会社横山工藝:::

オリジナル生地「オーダーぷりんと屋」 / 布製品へのダイレクトプリント「PriX」

横山国男社長ブログ / はまじい専務ブログ / 制作事例ギャラリー

:::オーダーよさこい屋:::

2009年制作事例 / セミオーダーのご紹介 / よさこい屋店長ものづくり日記

スタッフ日記 / なおくま店長日記 / 日と月・エチゼンニッキ / よしくま日記

バックナンバー

| <<前月 | 翌月>> |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

ログイン

ログイン